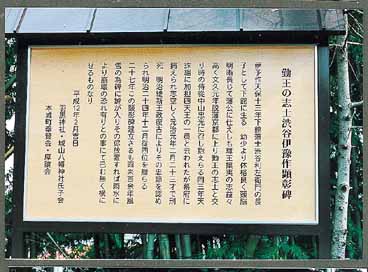

| その後の伊予作 渋谷伊予作の墓は、下館市内の光徳寺にあります。光徳寺の門前には、「贈従四位渋谷伊予作君墓」という碑が立っています。 つまり幕府に反逆した者として打ち首になった人物に、明治政府は「従四位」という高い位を贈っているのです。これは幕末の下館藩主である石川公の従五位よりも高い位なのです。 明治維新後、政府は新政権の強化に努めました。そのため新しい政権のシンボルとして天皇を活用することを考えたのです。 皇国史観の発展強化です。国を愛するもの、天皇に忠義を尽くす者を第一と考え、そのような人たちを顕彰して、贈位を行いました。彼等をほめたたえる事が天皇制の強化につながると考えたのです。 伊予作は自分の意に反して打ち首となりましたが、明治政府の贈位によって我が意を得て救われた事になります。 明治27年には、政府の肝煎りで下館市内本城町の八幡神社の境内に、伊予作への贈位をたたえる顕彰碑も建てらました。 残念ながらこの碑は現在、地盤が弱く倒れそうだというので、横に寝かせて置かれていて、脇に碑の案内板が設置されています。しかしこれでは裏面の辞世の和歌が読めません。 辞世は、「あわれ世の浮き雲おおふ大内山月の光のいつかあふがん」 というもので、大内山というのは皇居をさす言葉です。伊予作の無念さが表れた歌だでしょう。 このように位が贈られてからはともかく、打ち首になった直後は家族は悲惨を極めたようで、父親は伊予作と同じ年に亡くなっています。死因は解りませんが、伊予作が幕府の賊として打ち首になれば、父親として責任をとらざるを得なかったのかも知れません。 また、伊予作は京都の獄中から二人の妹に和歌を贈っています。それは扇子に書かれていて、写真が残っています。原物も今でも残っていると思われますが、残念ながら所在が解りません。 しかし、明治40年に、この地方で陸軍大演習があった時、明治天皇にこの扇子をご覧にいれたという記録がありますので、その後も大切に保管されていると思っています。 二人の妹の内、上の妹が婿をとり、渋谷の家を継いでいます。その名を金吾といい、渋谷金吾は、明治になって西南戦争にも参軍したという記録があります。 光徳寺の墓は、この金吾の子供の一人が嫁にいった鈴木誠之助さんという人が、伊予作に深く感銘を受けて建てたものです。残念ながら鈴木さんの所在は解りません。 唯一、伊予作の子孫が解ったのは、光徳寺の過去帳を調べた時でした。孫の一人が伊予作の墓参りに訪れており、住職が話を聞いてメモを残して置いてくれました。 それによれば子孫は、現在青森におり、子供がいなかったために養子をもらい、現在はそのひ孫に当たる人がご当主のようです。 西条八十は、よほどこの伊予作に興味を持ったのか、後年人に請われるままに扇子に下館音頭の10番の歌詞を書いています。 市内の羽黒神社の境内にある児童公園に立つ下館音頭の碑に、この扇子の自筆の文字が彫られています。 「おとこ伊予作 維新の花よ 京の夜ざくら 血で染める」西条八十 天誅組の事件以来、2003年で140年目です。伊予作はこの間、国の賊軍として殺され、明治になると国の英雄として誉めたたえられ、戦後は知る人もなくなりました。 倒れたままの顕彰碑と、墓守りもいない墓がさびしく残っています。せめて下館音頭の歌詞の意味を知り、郷土の歴史上の人物として、後世まで伝えたいものです。 |

伊予作の墓  光徳寺門前  八幡神社の顕彰碑  案内板  妹達に贈った和歌を書いた扇子  光徳寺の過去帳  下館音頭の碑  西条八十の書いた歌詞 |

|

|